建築家の原広司さん死去|梅田スカイビル・京都駅などの代表作品を紹介

現代日本を代表する建築家、原広司氏が2025年1月3日、88歳で逝去されました。JR京都駅・梅田スカイビル・札幌ドームなど、日本を象徴する建築物を手掛け、建築界に大きな影響を与えました。本記事では、原広司氏の生涯、建築哲学、代表作品、そして後世に残した影響について詳しく紹介します。

1.生涯と経歴

原広司氏は1936年9月9日、神奈川県川崎市に生まれ、太平洋戦争末期に長野県飯田市へ疎開し、高校卒業までを過ごしました。その後、東京大学工学部建築学科を卒業し、同大学で28年間教鞭を執り、多くの優れた建築家を育成しました。彼の研究室「原研究室」からは、隈研吾氏や山本理顕氏など、現在の建築界を代表する人材が輩出されています。

2.建築哲学と理論

原氏は、建築を単なる物理的な構造物としてではなく、文化や社会、自然との関係性を重視する「有孔体」や「浮遊」といった概念を提唱しました。

「有孔体」とは、閉じた空間に開口部を設けることで、光や風、人の流れを取り入れ、空間に生命を吹き込むという考え方です。また「浮遊」は、建築物が環境や文脈の中で軽やかに存在し、固定された概念から解放されることを意味します。

これらの理論は、彼の著書「建築に何が可能か」(1967年)や「空間<機能から様相へ>」(1987年)で詳しく述べられています。

3.代表的な作品

原広司氏が手がけた建築は、都市や空間、人々の暮らしに深く関わるものでした。彼の設計には、伝統と革新の融合、開放的な空間構成、そして環境との調和が随所に見られます。ここでは彼の代表作品の特徴や設計思想を振り返ります。

佐倉市立下志津小学校(第一校舎)|1967年

千葉県佐倉市にある佐倉市立下志津小学校(第一校舎)は、原広司氏が手がけた教育施設の代表例です。この校舎は、学習空間に留まることなく、子どもたちが自由に動き、創造力を育める設計が施されました。建物全体が一つの大きな学びの場となるような設計が採用されており、従来の学校建築とは異なる空間構成が特徴です。

「有孔体」の概念を取り入れた開放的な構造により、自然光や風が校舎内に行き渡るように設計されました。また、廊下や階段といった移動空間も学びの場として機能するよう工夫されており、子どもたちが自発的に活動できる環境が整えられています。地域社会とのつながりも重視され、学校が地域の文化や交流の拠点としての役割を担うことを意識した設計となっています。

ヤマトインターナショナル東京本社ビル|1986年

ヤマトインターナショナル東京本社ビルは、物流とオフィス機能を併せ持つ建築として東京都大田区平和島に設計されました。このビルの特徴は、ファサードに開口部を設け、外部環境とのつながりを持たせたデザインです。建物内部に光や風を取り入れ、快適なオフィス空間を実現しています。

また、内部空間の柔軟性が高く、働く人々の動線が効率的に設計されている点も注目されています。都市の中において機能的なランドマークとしての役割を果たしており、原広司氏の環境との調和を重視した建築アプローチが反映された作品の一つといえるでしょう。

梅田スカイビル|1993年

大阪のランドマークとして広く知られる梅田スカイビルは、二つの高層ビルが空中で連結する斬新な構造が特徴です。このビルの設計は、都市における新たな空間のあり方を探求したもので、原広司氏の「浮遊」の概念が具現化されています。

二つのタワーを頂上部分でつなぐ円形の「空中庭園展望台」は、まるで都市の上に浮かぶオアシスのような存在です。地上173メートルに位置するこの展望台は、大阪市街を一望できる絶好のスポットとして観光客にも人気があります。また、エスカレーターが空中に浮いているかのようなデザインになっており、上下の移動すらも建築体験として楽しめる仕掛けが施されました。

さらに、ビルの足元には「新・里山」と呼ばれる緑豊かな広場が整備され、都市の中に自然を取り入れられ、都市の中で「建築と自然」「人と空間」が共存するモデルケースとして位置づけられています。

JR京都駅|1997年

JR京都駅は、日本有数の観光都市・京都の玄関口として設計された大規模な交通拠点です。原広司氏は、この駅を都市そのものを表現する場として構想しました。

設計のコンセプトは「地形の谷」。巨大な吹き抜け空間が特徴的で、駅の中央には大階段があり、都市と建築が一体となったダイナミックな構成が生み出されました。この大階段は、イベントスペースや憩いの場としての機能も果たしており、駅利用者だけでなく市民や観光客の交流の場にもなっています。

また、屋根にはガラスと鉄骨を多用した開放的なデザインが採用され、日中は自然光が降り注ぎ、夜にはライトアップによって幻想的な雰囲気を生み出します。この駅のデザインは、京都の伝統的な建築とは異なるモダンなスタイルを採用したことで、賛否両論を呼びました。しかし、完成から四半世紀以上が経った現在では、京都の都市景観の一部として広く受け入れられ、多くの人々に親しまれています。

宮城県図書館|1998年

宮城県仙台市に位置する宮城県図書館は、知の拠点としての機能を備えながら、地域とのつながりを意識した建築です。建物の外観は、シンプルでありながらも周囲の自然環境と調和するデザインが採用されており、利用者に落ち着いた空間を提供しています。

館内は、天井が高く広々とした空間が広がり、自然光を活かした設計が特徴です。閲覧スペースや書架の配置にも工夫がされており、訪れる人々が快適に学び、交流できる環境が整っており、文化・教育活動の拠点として機能することを目指した建築です。

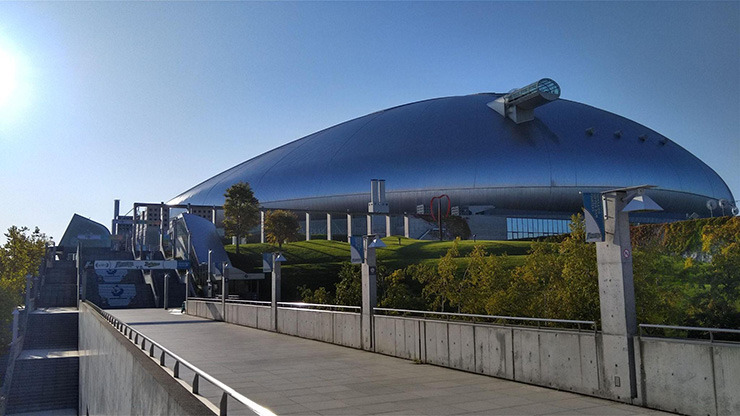

札幌ドーム(現:大和ハウス プレミストドーム)|2001年

札幌ドームは、日本初のサッカー専用フィールドを可動式で移動させるシステムを備えた多目的スタジアムです。この革新的な設計により、サッカーと野球の両方に対応できる柔軟な運用が可能になりました。原広司氏は、スポーツ施設に留まらせず、都市のシンボルとして機能する空間を目指しました。

建物の外観は、未来的なデザインを意識した曲線的なフォルムが特徴で、夜間にはライトアップが独特の存在感を放ちます。また、スタジアム内部には、自然採光を最大限に活用する構造が採用され、屋根の開閉ができない全天候型スタジアムでありながら、快適な観戦環境が整えられました。札幌市のランドマークとして親しまれ、スポーツイベントだけでなく、コンサートや展示会など多目的に利用される施設となっています。

越後妻有里山現代美術館MonET|2003年

新潟県十日町市に位置する越後妻有里山現代美術館 MonET(旧・越後妻有交流館キナーレ)は、地域文化とアートを融合させた建築です。この美術館は、「水の広場」と呼ばれる中庭を中心に、回廊状に展示スペースを配置する独特の構成を持っています。

原広司氏は、越後妻有という自然豊かな里山の風景に溶け込むような建築を目指し、開放的で地域との結びつきを強めるデザインを採用しました。地域の文化・芸術活動の拠点として、地域住民やアーティストが交流し、新たな文化を生み出す場として機能しています。

4.後世への影響

原広司氏は、建築理論の研究と実践を通じて、多くの後進に影響を与えました。彼の下で学んだ隈研吾氏や山本理顕氏などは、現在の建築界で活躍しており、原氏の哲学や理念を継承・発展させています。また、彼の著作や理論は、建築学の教育や研究において重要な参考資料となっており、建築と社会、文化、自然との関係性を再考する上で貴重な示唆を提供しています。

5.まとめ

原広司氏は、その独自の建築哲学と数々の革新的な作品を通じて、日本のみならず世界の建築界に多大な影響を与えました。彼の提唱した建築概念は、建築の新たな可能性を示し、後世の建築家や研究者にとっての指針となっています。彼の遺した作品と思想は、これからも多くの人々にインスピレーションを与え続けるでしょう。

建築・インテリアの専門学校卒業後、設計事務所や住宅メーカーに勤務。

現在は建築関連のライターとして活動中。

常に変化する建築業界の話題を丁寧にお届けします。

長谷川 裕美の他の記事